安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

我省一高校團隊首次完成香椿全基因組測序工作

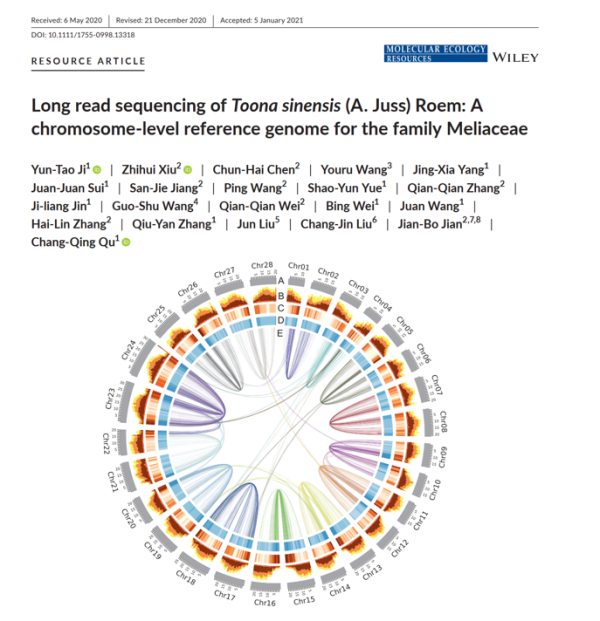

近日,由阜陽師范大學屈長青教授研究團隊牽頭,聯合華大基因、天津科技大學、中國林科院亞林所、湖北大學等多家單位研究人員,經過多年努力,在香椿研究上取得重大突破。該研究團隊將香椿基因組錨定到28條染色體上,成功組裝了首個染色體級別的高質量香椿基因組圖譜,揭示了香椿基因組組成和進化關系及香椿萜類物質生物合成的相關途徑,為風味化合物的形成機制研究提供基因組資源,也為香椿的分子育種提供了更加可靠的理論基礎。相關研究成果以論文“Long read sequencing of Toona sinensis(A. Juss) Roem: A chromosome-level reference genome for the family Meliaceae”形式發表在生物學TOP期刊《Molecular Ecology Resources》上,該校為第一完成單位,屈長青為通訊作者。

香椿(Toona sinensis)是楝科香椿屬多年生木本植物,原產于中國中部和南部,廣泛分布于長江南北的廣泛地區,栽培歷史已有2300多年。香椿渾身是寶,生長迅速,干形通直圓滿,是我國傳統優質木材,被譽為“中國桃花心木”。椿芽富含蛋白質、維生素、微量元素、多酚、黃酮和槲皮素等營養和藥用成分,具有抗氧化、抗菌、降血糖、降脂和抗癌等功效,被譽為“樹上蔬菜”,深受廣大消費者的喜愛。太和香椿,尤其太和黑油椿,是香椿業界人士公認的上乘佳品,是安徽省名特產品,相傳已有一千多年的栽培歷史。唐代曾用此物作貢禮,清朝時被御封為“貢椿”,自此名揚天下。

太和香椿為何這么香、這么有名?如何提升種植香椿的效益?如何延伸香椿生產產業鏈條?這些問題是屈長青教授研究香椿的初衷。2007年初春,屈長青在太和進行項目考察時,看到當地仍以人工采摘、露天種植的傳統模式為主,香椿種植面積不大,且產出及銷售時間集中,遠不能滿足市場需求。看到這種情況,屈長青教授立即將科研方向轉為應用科學,努力解決香椿種植面臨的現實難題。在地方政府和學校的大力支持下,屈長青與當地企業聯合,開啟太和香椿品種改良及高效栽培關鍵技術研究與示范項目。

屈長青教授項目組潛心研究香椿課題,經過多年的努力和探索,他的研究團隊與華大基因等多家單位研究人員合作,完成了香椿基因的測序工作,獲得香椿基因組圖譜,揭示了香椿的“香氛”秘密。“香椿基因組具有雜合率高、重復序列占比大等特點,為基因組組裝帶來巨大挑戰。”屈長青教授告訴記者,“研究團隊與華大基因公司合作,經過3年多的不懈努力,通過二代和三代測序技術,獲得了基因組圖譜。通過香椿全基因組測序,研究人員還可以更進一步挖掘調控香椿優良品質的調控基因,為香椿分子育種、品質提升和后期優良香椿品種的推廣提供了理論基礎。”

屈長青教授說,“團隊將繼續致力于香椿風味形成的分子機理研究、優良品種推廣、香椿矮密化反季節大棚栽培等。”在項目組反復試驗和不懈努力下,香椿種植效益得到了大大提升,大棚種植的香椿在春節前成功上市,批發價格50元/斤,最終效益一畝大棚可獲利25萬元以上。在香椿產品創新創意方面,屈長青教授項目組除了用香椿嫩葉制成香椿茶、香椿面、香椿醬、調味包和香椿含片外,還指導學生創造出香椿布丁、香椿巧克力、香椿米酒等創新創意產品,多次參加省級大賽并獲獎。

因為屈長青教授研究團隊在香椿研究上的突出貢獻和在國內外形成的重要影響力,2015年該校與太和縣政府首次召開第一屆海峽兩岸香椿生物技術研討會;2016年獲批教育廳高校創新平臺項目“太和香椿藥用資源的開發與利用”;2019年,該校被推薦為中國經濟林協會香椿分會副理事長單位;2020年,該校當選為椿樹國家創新聯盟副理事長單位;2020年,該團隊的“太和香椿品種改良及高效栽培關鍵技術研究與示范”課題獲安徽省科技重大專項立項;2021年屈長青教授入選阜陽市第6批高層次創新創業領軍人才。

近年來,屈長青教授香椿研究團隊一直從事香椿的選育、香椿分子生物學與新產品研發工作,開發了香椿醬(與潁州區九龍鎮合作生產)、香椿茶、香椿含片、香椿面等系列產品,獲批國際專利2項,國內發明專利15項,轉化科技成果3項。這些成果的取得既對豐富學校辦學內涵、提升學校核心競爭力具有重大支撐價值,也對實現科研成果就地轉化、服務地方經濟社會發展具有重要實踐價值。

通訊員 李守遠

責任編輯:李志慧

- 2025-04-27 蒙城縣城關第三小學:典韻流芳沁校園 書香致遠潤童心

- 2025-04-27 數字擇友,讓友誼之花盛開

- 2025-04-27 激揚青春展風采 五育并舉譜華章

- 2025-04-27 合肥市六安路小學中鐵國際城校區讀書節活動:字里行間,創意綻放

- 2025-04-27 激揚青春展風采 五育并舉譜華章——定遠二中第25屆春季運動會開幕式紀實

贊一個

贊一個