安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

非遺光輝映小崗——淮南師范學院赴鳳陽小崗非遺調研

8月5日,淮南師范學院“探索小崗非遺,傳承中華文化”實踐調研團來到滁州市鳳陽縣,就當地非物質文化遺產的傳承和保護開展為期五天的專題調研。

十八個紅手印開辟新天地,人民的好書記續寫新佳話

8月6日上午,在社會實踐活動啟動儀式上,實踐團成員聆聽了小崗村鳳陽縣委常委、小崗村黨委第一書記李錦柱所作的題為《做好“農”字文章,推動鄉村全面振興》的專題報告。在專題課程中,李錦柱引領成員們回顧了十八個紅手印所代表的那段充滿激情的革命年代,緬懷了沈浩同志引領小崗村走向繁榮的輝煌歷程,并展望了小崗村轉型升級、促進文旅游融合發展的光明未來。

8月6日下午,實踐團成員參觀了沈浩同志先進事跡陳列館。紅手印,在小崗村的文化基因里,一直承載著小崗村村民對美好生活的執著追求。30年前,18戶村民按下紅手印,以“托孤”的形式簽下生死狀,開啟了農村改革的時代序幕。30年后,小崗村村民再次摁下紅手印,來挽留他們舍不得離開的第一書記沈浩。在沈浩紀念館中,幾張斑駁的手稿就這樣安靜地躺在辦公桌上,仿佛他從未離開。那扇從不上鎖的鐵門在歲月的流轉中出露了紅色的底漆,與以往不同的是,這扇門后,再也不會有為鄉親們徹夜等候的第一書記。那一輛全村人都坐過的老式汽車,那一張沈浩放在胸前口袋里的女兒的老相片,那三張印滿紅手印的白紙......無不向同學們訴說著沈浩同志敢闖敢當、鞠躬盡瘁、敢為人先、甘于奉獻的人民公仆精神。

在景區“當年農家”,成員們現場觀看了“大包干”情景再現《1978:十八個紅手印》,了解了當年十八個紅手印背后令人動容的歷史故事。在現場演員的動情演繹中,實踐團成員更加深刻地體悟到中國農村改革的歷史意義。

觀看完情景劇后,實踐團一行來到金昌食府與“大包干”帶頭人嚴金昌先生面對面訪談交流。在與他的溝通中,成員們了解到小崗村農業改革的發展脈絡,洞悉了新時代農業改革發展的重點。當提及開展“大包干”的契機時,他說道:“大家干不一樣的活,分到的東西卻是一樣多。吃不飽,我們當時不服氣啊,我們農民就爭能吃飽飯這一口氣。”“開展‘大包干’的頭一年,小崗村發生的變化大嗎?”“那變化是翻天覆地的,1979年年底,家家戶戶家中堆滿了稻谷、花生、山芋。這比過去五年豐收的糧食加起來還要多。一到做飯的時候,熱氣騰騰的。家里的糧食堆得有點放不下了,大家就把山芋劈開,晾曬成山芋干。這是以前從來沒有過的情景。”嚴老臉上洋溢著幸福的笑容。實踐團成員緊接著咨詢了嚴老關于農村土地三權分置改革的想法。“最開始搞土地流轉時,村里的老一輩都不同意,土地是農民的根、是他們的飯碗。怎么能說給別人就給別人呢。”沈浩就挨家挨戶地敲門,和他們講道理。他說‘以前包產到戶是為了吃飽,現在把土地流傳出去是為了過得更好。我們小崗作為農村改革第一村,可千萬不能在農業改革中裹住腿、絆了腳。’道理說通了,大家自然就同意了。關鍵是要聽黨話、跟黨走。我們打心里相信,中國共產黨不會虧待我們老百姓。”“剛剛我們參觀了沈浩同志紀念館,關于沈浩書記,您對他有什么特別的記憶嗎?”實踐團成員儲亞琦提問。“沈浩是我們的好書記,是黨的好干部。是小崗一輩子不會忘記的恩人。大家要去什么地方,他總是開車捎著大家。當年我去淮南,坐的就是沈浩的車。”

科技助農賦能產業發展,人才引流激活鄉村振興

8月7日上午,隊員們來到了安徽科技學院生產、實驗、示范基地。當實踐團成員沿著習近平總書記的足跡行走在廣袤無際的水稻田中,借著熹微的晨光,看見晶瑩剔透的露珠掛在青翠的水稻苗上。“今年的白饃能吃到嘴里了。”習近平總書記對土地飽含深情的話語言猶在耳。

隨后,實踐團成員來到小崗村勞動實踐基地參與勞動教育。一堂生動的勞動教育課就這樣在田間地頭展開。實踐團成員們卯足了干勁,攥緊了鋤頭。一顆顆野草被連根拔起,在成員們的手心中傳遞,整齊地碼在田埂上。“這次勞動體驗讓我深刻體會到農民伯伯的辛苦。‘足蒸暑土氣,背灼炎天光’是過去我在書本中讀過的詩句,用來形容今天的場面一點兒也不為過。這樣炎熱的天氣開展勞動教育對‘五谷不分,四體不勤’的我們是嚴峻的考驗,但這卻是農民伯伯一成不變的日常。鄉村要振興,關鍵在青年。只有越來越多的‘新農人’踏上鄉村農業改革的熱土,將新技術、新科學和汗水一同播撒在祖國的大地上,‘中國飯碗’才能穩穩端牢,‘中國夢想’才能牢牢扎根。”實踐團成員戴娟動情地說道。

下午,實踐團成員赴小崗村匠心葡萄園、垚鑫生態甲魚養殖公司、盼盼食品有限公司等地開展實地調研活動。他們與葡萄園園主密切交流,就葡萄品種培育、種植養護、成熟周期以及經濟效益開展訪談。親身體會葡萄的采摘過程,參觀集保溫大棚、先進澆灌系統、便捷進棚道路及一系列現代化農業設施于一體的現代化果園。在垚鑫生態甲魚養殖基地,他們與養殖大戶共同探討稻鱉共作模式帶來的生態效益和經濟效益。在盼盼食品有限公司,實踐團成員向產業帶頭人虛心請教先進的生產技術和管理經驗。小崗村起飛航空模擬飛行基地里,教官向實踐團成員講解了中國飛行事業發展歷史。并帶領實踐團成員親身操作實踐,體會模擬飛行的樂趣。從遠古飄然自若的紙鳶到近代載人航天的跨越。中國人民矢志飛行、逐夢藍天的夢想從未改變。小崗村起飛航空模擬飛行基地切合了中國人才強國的基本國策,為熱愛飛行的青少年提高了可供實踐的平臺。產業興旺、人才回流,激發了小崗村鄉村振興的活力,為新時代的小崗村擦亮名片。

非遺傳承激蕩文化基因,文明實踐賡續“文化薪火”

“說鳳陽,道鳳陽,鳳陽是個好地方。” 當年農家的院落里,實踐團成員正屏息凝神傾聽鳳陽花鼓和淮河大鼓表演。聽一曲鳳陽花鼓,擂一段淮河大鼓,描一筆鳳陽鳳畫。這些寶貴的文化記憶,鐫刻在老鳳陽一代又一代人的文化基因里。表演結束后,在非物質文化遺產傳承人的指導下,實踐團成員現場學習了鳳陽花鼓和淮河大鼓的演奏方式。在老師的悉心指導下,不一會兒工夫,成員們已經可以敲出富有節奏韻律的鼓聲。“在吃不飽、穿不暖的年代,媽媽帶著我就這樣打著鳳陽花鼓走南闖北地要飯。時代改變了,政府越來越重視非物質文化遺產的傳承與保護。我們也算是端上了‘鐵飯碗’。”朱仁華笑著說道。在與非遺傳承人的交流溝通中,實踐團成員了解到:自2018年10月以來,小崗旅投相繼聘請鳳陽花鼓傳承人鄧凡蘭、鳳陽民歌傳承人穆星、淮河大鼓傳承人何吉平、濠州剪紙傳承人唐家善等民間藝術家給游客展示非遺文化,形成常態化表演項目,“當年農家”景區鄉村文化大舞臺已成為小崗村文化旅游產業發展的新看點、新名片。

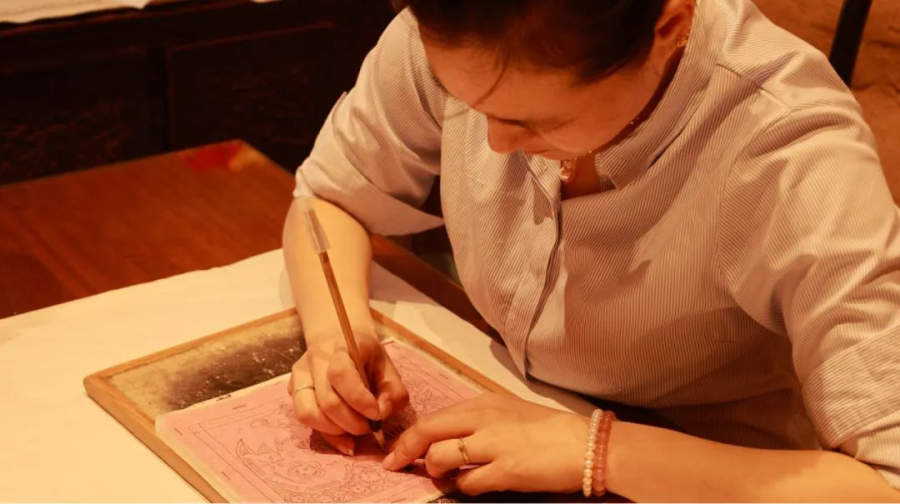

隨后,實踐團拜訪了鳳陽鳳畫工作室。在鳳畫傳承人張變紅老師的講解下,了解了鳳陽鳳畫的歷史淵源,理解鳳畫“蛇頭、龜背、鷹嘴、鶴腿、如意冠、九尾十八翅”的獨特寓意。一張張靈動飄逸的鳳凰,有的翱翔于瓊宇之間,盡顯雍容華貴;有的在月光下輕巧踱步,冷冽盎然。大家紛紛被鳳畫栩栩如生的姿態,鮮明艷麗的色彩,細膩嚴謹技法所吸引,駐足欣賞。

在濠州剪紙工作室里,非遺傳承人賈文正老師工筆細描,向同學們展示了剪紙的線描技術。工作室的墻壁上,以十二生肖為創作靈感的剪紙一字排開,無聲地敘說著匠人精于工、匠于心、品于行的堅定信念。眼神在剪紙藝術方寸跳躍之間,小崗村的面貌已發生滄桑巨變。在與賈文正老師的溝通交流中,實踐團成員了解到非物質文化遺產所面臨的困境,并對新時代非物質文化遺產的傳承發展提出建議。

歷史的長河金魚化龍,時代的風塵煙波浩蕩。蘊藉風流的非物質文化遺產在時代的江河湖海中淘洗,非但不改其色,反而越發奪目耀眼。此次尋根之旅讓實踐團成員深刻認識到文化傳承的責任與使命任重道遠,他們將秉持傳播非遺文化的初心。以青春之名,在祖國的大地上書寫鄉村振興文化新篇章。

責任編輯:李志慧

- 2025-04-26 安徽大學舉辦青年學術論壇助力電子信息產業發展

- 2025-04-25 安徽審計學院在全國大學生職業規劃大賽獲獎

- 2025-04-25 安徽省2025屆財經類畢業生雙選會舉行

- 2025-04-25 “未來太空車”助山村學子筑夢科技

- 2025-04-24 愛是黑暗時刻的一盞燈 指引孩子勇敢地成長——《總有一天會長大》

贊一個

贊一個