安徽省重點新聞門戶網(wǎng)站

安徽省重點新聞門戶網(wǎng)站

安徽青年報官方網(wǎng)站

安徽青年報官方網(wǎng)站

“流動博物館”進校園 別樣思政課堂更精彩

探索“場館+思政課”模式,打造場景化、可視化“行走的思政課”,用紅色精神為青少年培根鑄魂,是銅陵市推進大中小學思政課一體化建設重要舉措。

今年是渡江戰(zhàn)役勝利75周年,也是銅陵市解放75周年。新學期開學后,銅陵市中小學校結合“開學第一課”,通過“場館+思政課”形式,把“流動博物館”搬到學校,送到學生身邊,為青少年學生帶去別樣的“開學大禮包”。

講好渡江戰(zhàn)役 激勵青少年成長

銅陵市是渡江戰(zhàn)役發(fā)起后江南最早解放的城市,以“江南解放第一城”的殊榮,載入共和國史冊。講好渡江戰(zhàn)役故事,是銅陵市中小學校思政教育重要內(nèi)容。

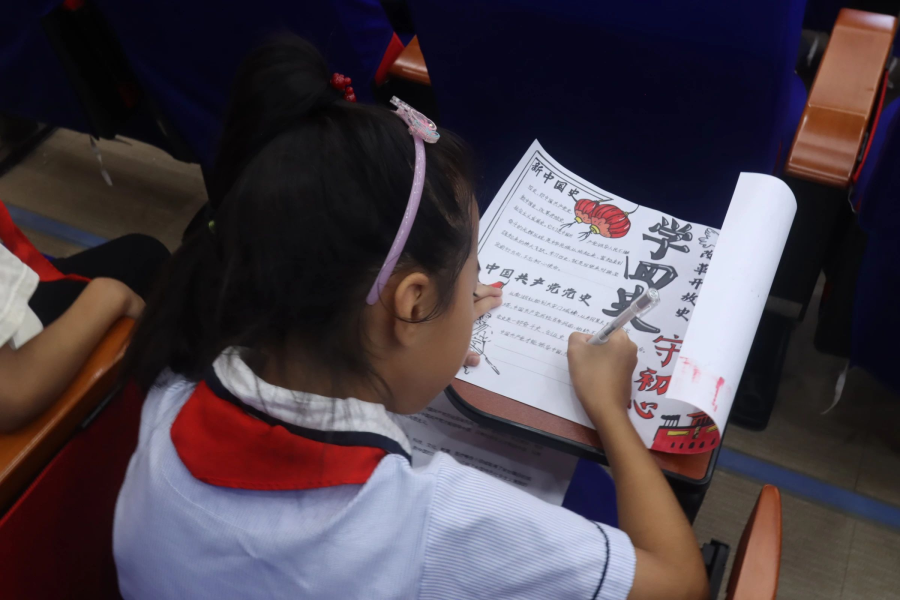

“感謝英勇的戰(zhàn)士,為我們創(chuàng)造了美好的生活。”“愿祖國永遠和平昌盛。”“生在紅旗下,讓渡江精神代代相傳......”9月3日,“流動博物館”走進銅陵市春曉小學,博物館的老師們帶著學生們進行了手工書簽DIY,制作和平鴿、五角星、國旗等造型的書簽,學生們紛紛在書簽上寫下了對先烈們的敬意和對未來的美好期許。他們用稚嫩的筆觸,抒發(fā)著內(nèi)心真摯的情感。

當日,在這堂特殊的“開學第一課”上,學生們聚精會神,眼中滿是對發(fā)生在自己家鄉(xiāng)的紅色故事的好奇與敬畏。“流動博物館”帶來的詳實的資料、生動的圖片和精彩的講述,將銅陵渡江戰(zhàn)役那段波瀾壯闊的歷史畫卷徐徐展現(xiàn)在學生們眼前。

博物館的老師為學生們講述著戰(zhàn)士們的英勇無畏,描述著江水奔騰中的激烈戰(zhàn)斗,學生們仿佛能聽到那震耳欲聾的槍炮聲,感受到戰(zhàn)士們堅定的決心。一個個鮮活的英雄形象在學生們心中樹立起來,那份為了國家和人民不惜犧牲的精神深深觸動著他們的心靈,激勵著他們努力學習,奮發(fā)圖強。

活動中,學生們制作的書簽,成為了他們傳承紅色精神的象征,承載著學生們對歷史的銘記和對未來的憧憬。那一枚枚精心制作的書簽,在學生們的手中,仿佛化作了連接過去與未來的橋梁,將紅色精神永遠傳承下去。

“流動博物館”不僅讓學生們了解了家鄉(xiāng)的紅色的歷史,更在他們心中種下了紅色的種子,讓他們永遠銘記革命先輩們不怕犧牲的革命意志,努力成長為擔當強國建設、民族復興大任的時代新人。

講述文物故事 厚植文化精神

打造立體生動、富有感染力的德育課堂“主陣地”,是銅陵市積極探索德育教育與課堂教學深度融合重要形式。

文物是歷史的見證,文明的積淀,是中華民族的精神標識。為進一步弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,銅陵市通過“流動博物館”進校園,將文物資源轉化為學校教育教學資源,探索新的育人模式的轉變。在該市義安區(qū)實驗小學,“流動的博物館”將“運載千秋——新時代大運河重要考古成果展”送到學校。展覽通過圖文并茂的展板圖片形式,以尋跡、探勝、見證、融匯四個單元內(nèi)容講述著大運河的前世今生。

同學們駐足在展板前,認真聆聽大運河背后的故事,紛紛表示大飽了眼福、增長了知識。更是有同學邊看邊興奮地說到:“展板上的歷史知識有些在課堂上聽過、有些沒聽過,但這些文物圖片都是第一次見呢,內(nèi)容太豐富了,真是‘流動的博物館’呀!”學生們在探索中傳承,在交流中產(chǎn)生共鳴。

文物和文化遺產(chǎn)承載著中華民族的基因和血脈,是不可再生、不可替代的中華優(yōu)秀文明資源。

“流動的博物館”進校園不僅拓展了博物館文化服務的覆蓋面,更充分發(fā)揮了思政課“第二課堂”的作用,以歷史、文物為載體,潛移默化地把中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化浸潤在同學們的德育中,讓同學們在不出校門,就能賞文物、學歷史、長知識、強自信,讓中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化永相傳。

據(jù)了解,銅陵市不斷深化思政課建設,加強頂層設計,打造“縱向到底、橫向到邊、全面覆蓋”的大中小學思政課一體化建設共同體,繪制銅陵紅色資源地圖,探索“場館+思政課”模式,結合黨史館、紀念館、博物館、“紅色場館”等,用好國家級示范性綜合實踐基地、大通長征主題紅色教育營地等重點場所,常態(tài)化開展“開學第一課”“大學生講思政課”“英模·大師進思政課堂”、現(xiàn)場專題教學、理論宣講、“少年行”紅色研學等精品活動,將思政課堂搬到生產(chǎn)勞動和社會實踐第一線,打造場景化、可視化“行走的思政課”。目前,建設“大思政課”實踐教學示范基地21家和研學實踐教育基地35個,每年組織數(shù)萬名青少年學生開展“追尋黨的足跡—紅色之旅”研學實踐教育活動,讓思政“小課堂”與社會“大課堂”實現(xiàn)有機統(tǒng)一,確保聽起來能“解渴”、學起來有“共鳴”、品起來增“回味”。

(通訊員 徐小波)

責任編輯:杜軍

- 2025-04-27 蒙城縣城關第三小學:典韻流芳沁校園 書香致遠潤童心

- 2025-04-27 數(shù)字擇友,讓友誼之花盛開

- 2025-04-27 激揚青春展風采 五育并舉譜華章

- 2025-04-27 合肥市六安路小學中鐵國際城校區(qū)讀書節(jié)活動:字里行間,創(chuàng)意綻放

- 2025-04-27 激揚青春展風采 五育并舉譜華章——定遠二中第25屆春季運動會開幕式紀實

贊一個

贊一個