安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

走進潘曉冬的繪畫世界

2023年深秋的文人雅集,讓我與畫家潘曉冬結下翰墨之緣。潘曉冬出身于革命家庭,他的父親轉業前是上海警備司令部一名負責軍容風紀的軍官,參加過淮海戰役、渡江戰役、云貴川剿匪,負責抗美援朝華東軍區的征兵工作。母親是上海南洋模范中學唯一的學生黨員,在校負責團委工作,也是該校唯一一位為了追隨丈夫投身革命主動放棄公派留學蘇聯的學生,至今黨齡72年。“文革”期間,父母下放天長,1970年潘曉冬出生于天長石梁。這位生于天長、長于淮北的藝術家,家教家風深刻影響著世界觀和審美觀的形成,他將童年記憶里的皖東煙雨化作筆底云山,其作品既裝點著成都大運會、杭州亞運會、北京冬奧會等重大賽事,頻頻出現在部分省市人民會堂或省級會議主席臺的青花瓷杯上,又在新近北京春拍市場創下《滿池盡是荷花香》54.45萬元、《霜葉紅于二月花》43.45萬元的佳績,完成從文化傳播到藝術市場的雙重突圍。這種“廟堂之高”與“江湖之遠”的和諧共生,恰是其藝術生命力的有力證明。

經過一年多反復觀摩與品味發現,潘曉冬的繪畫藝術,是傳統文脈與當代精神激烈碰撞后綻放出的璀璨結晶。他以江南山水作為創作的無盡源泉,在紙墨的天地間,精心搭建起一座跨越時空的藝術橋梁。他既傳承了宋元以來繪畫的筆墨精髓,讓古老的筆墨技法在自己的筆下延續著千年的韻味;又巧妙運用現代視覺語言,對山水意境進行重新構建,在小品畫作中大膽開創了“實驗性傳統”的全新美學范式。

南宗氣韻的當代新生

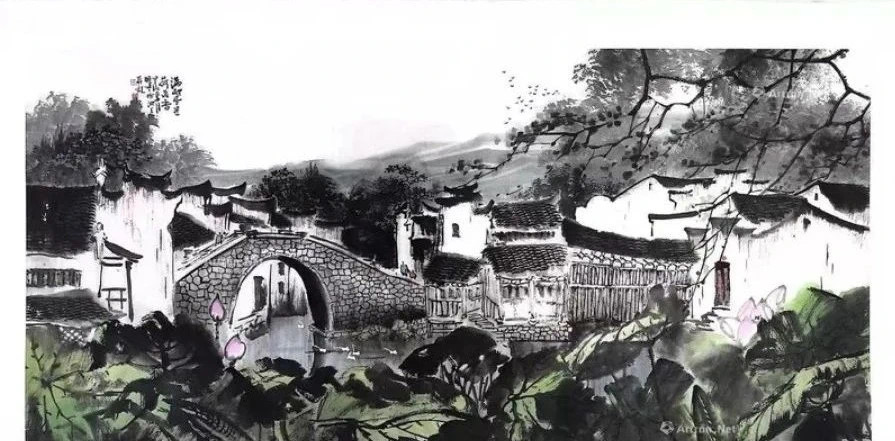

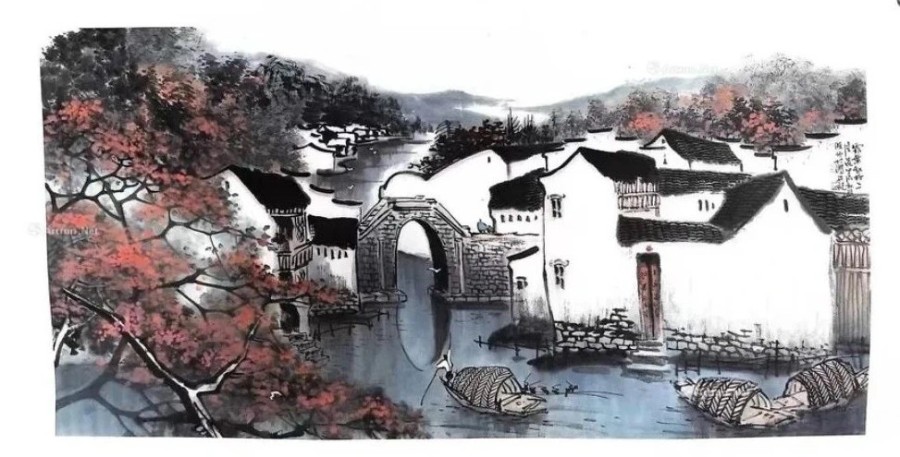

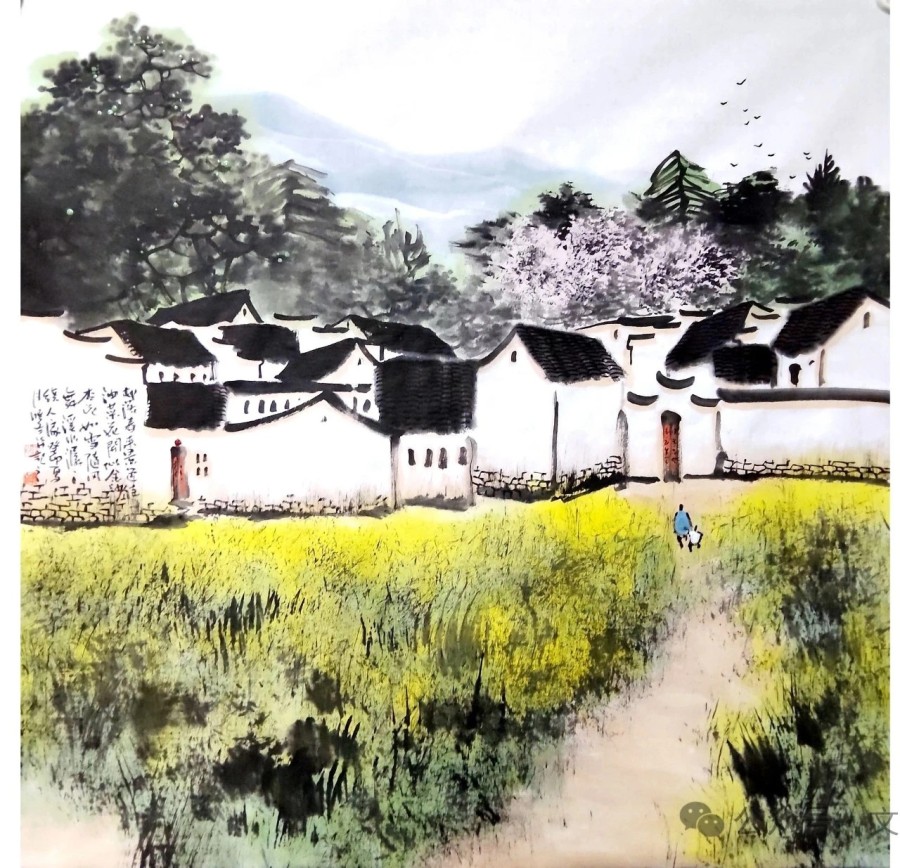

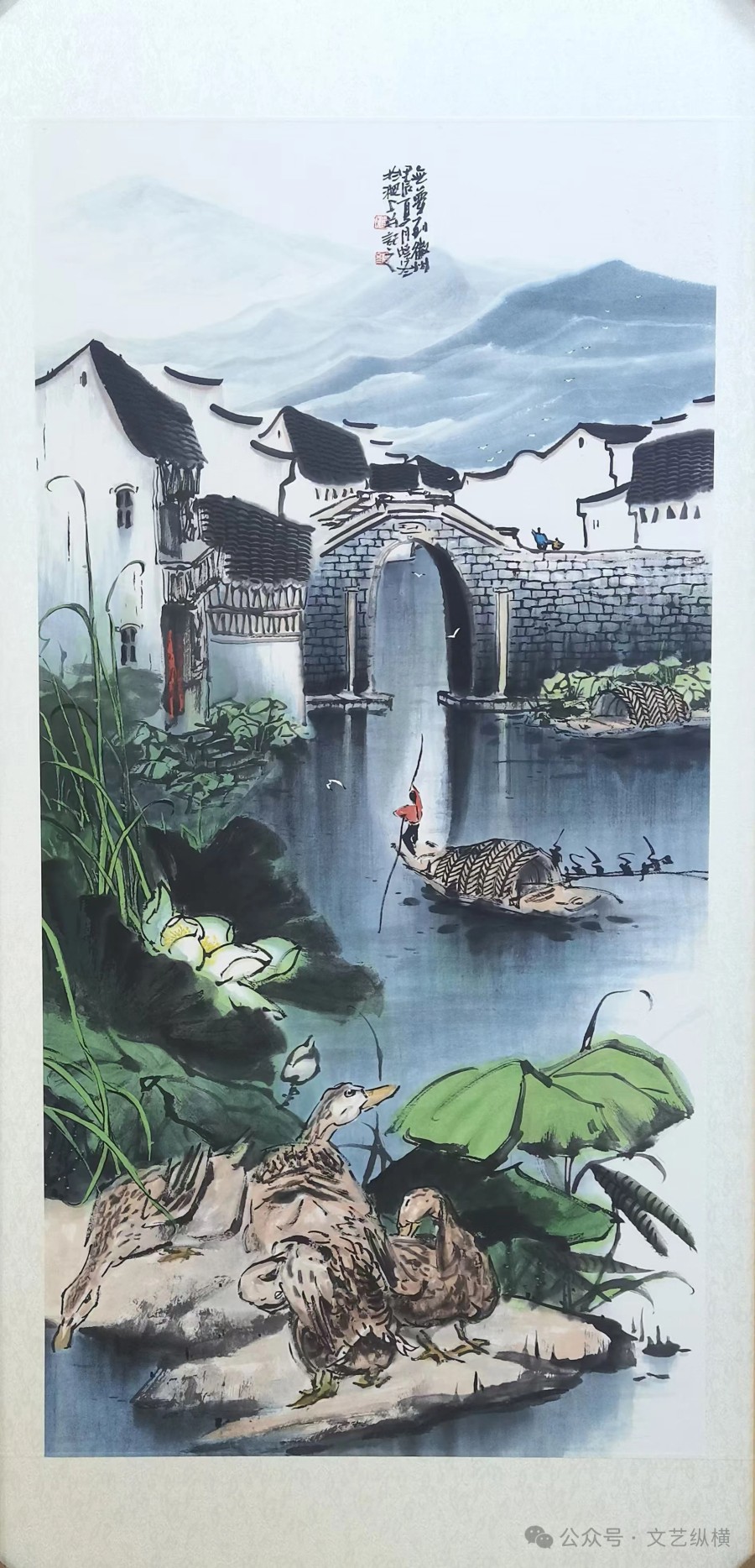

潘曉冬的藝術之根,深深扎在江南這片肥沃的文化土壤之中。皖南那錯落有致的民居,粉墻黛瓦間散發著質樸而典雅的氣息;石橋下潺潺流淌的流水,周圍氤氳著朦朧的景致,如夢如幻,這一切都為他提供了源源不斷的創作靈感。他憑借獨特的“小筆觸寫意”體系,將這些江南元素巧妙地轉化為極具現代張力的視覺詩篇。

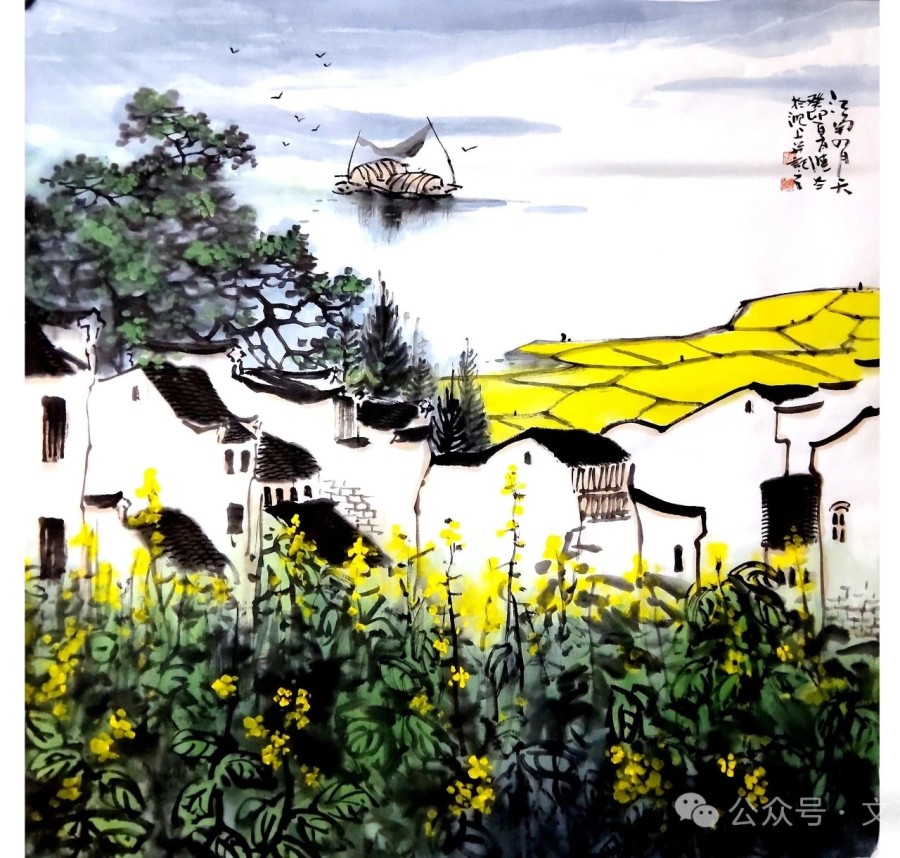

在作品《人間最美四月天》里,我們能清晰地看到他對傳統繪畫技法的創新運用。他摒棄了北派山水常用的斧劈皴,而是以董源的披麻皴為根基,融入書法飛白的節奏韻律。描繪屋脊線時,他運用狼毫中鋒,筆下的線條如同篆書一般古樸凝重,每一筆都飽含著深厚的歷史底蘊;點染煙云時,采用羊毫側鋒,恰似草書般自由奔放,將煙云的縹緲靈動展現得淋漓盡致。這種將書法融入繪畫的獨特手法,讓傳統筆墨成功突破了既定的程式,重新煥發出蓬勃的生機。在《微雨晨曦》中,“以書入畫”的技法運用得更加細膩入微,生動地繪出清晨微雨灑地時的朦朧之美;而在《古寺花木深》里,這一技法又化作墨暈,為古寺增添了幾分寧靜悠遠的禪意。

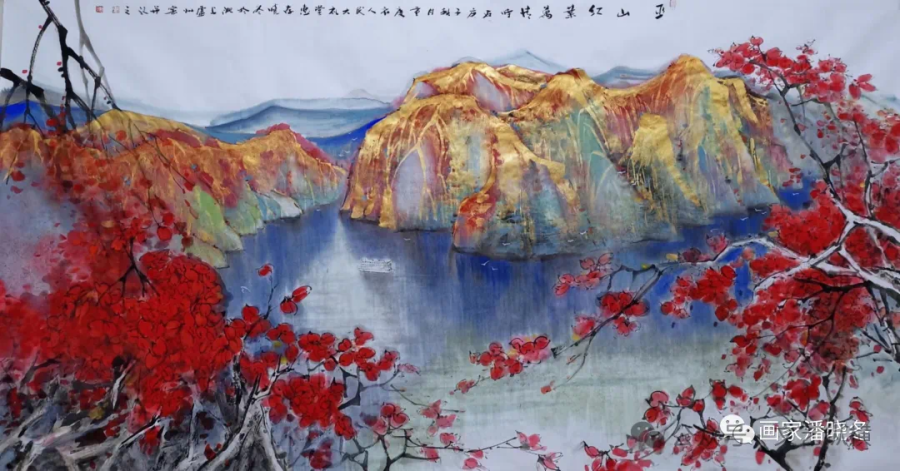

在色彩運用方面,潘曉冬同樣展現出非凡的創新精神,完美詮釋了“古法今用”的藝術智慧。他的淺絳設色大膽突破傳統,與西方構成主義進行深度交流融合。在《綠野》中,油菜花的明黃色以印象派點彩筆觸呈現,鮮艷奪目;《十里桃花》中的妁妁桃花、《霜葉紅于二月花》中的如火霜葉、《雨后雞籠山》中的青翠樹葉,都與水墨皴染的灰調形成鮮明的冷暖對比,讓整個畫面充滿了蓬勃的生機。這一獨特的“色墨交響”在城市文旅繪畫主題的組畫中達到了巔峰,比如他為大運會創作的《成都十景》、為杭州亞運會創作的《江南水鄉》、為合肥駱崗中央公園創作的《合肥十景青花瓷柱》,都以獨特的色彩再現了城市的美麗景致,在筆墨之間演繹出自然的鬼斧神工與生命的輪回。

方寸之間的哲學意蘊

潘曉冬的圓光斗方山水小品,雖然尺幅小巧,卻蘊含著打開他藝術世界的關鍵密碼。這些作品不僅是對郭熙“三遠法”的大膽改造,更是他觀念實驗的前沿陣地。以《云山新雨》為例,他將全景山水巧妙壓縮為視窗式構圖,這種打破傳統的構圖方式,卻營造出獨特的聚焦效果。前景中的老樹運用黃賓虹“五筆七墨”法繪制,筆墨渾厚,盡顯古樸質感;中景的民居以直線構成,暗含蒙德里安冷抽象秩序,簡潔而富有韻律,與前景形成鮮明對比;遠景的云霞采用沒骨渲染,透出透納式光色迷離的夢幻感,使畫面虛實相生,呈現出一種超越現實的獨特美感。這種藝術拼貼手法極大地提升了傳統冊頁小品的藝術價值,讓不同文化和藝術風格在這小小的尺幅間展開對話。

他對小品創作的革新還體現在“微觀敘事”上。在《村畔》中,水面的波紋以懷素狂草筆意舒展,充滿了動感與活力;停舟用朱耷簡約造型手法勾勒,雖寥寥幾筆,卻神韻十足;水漬邊緣的虹彩光暈,如同現代數碼像素帶來的意外驚喜,為畫面增添了神秘奇幻的色彩。在《老樹新枝》中,虬曲的枝干運用金石碑拓筆法,呈現出古樸的質感,仿佛在訴說著歲月的滄桑;嫩葉則以水彩透明疊染,展現出蓬勃的生機,將傳統哲學中“枯榮相生”的命題以視覺化的方式呈現。引人注目的是,在《無夢到徽州》等作品中,他打破了傳統山水畫和花鳥畫題材的邊際界限,將山水花鳥和人物融為一體,體現萬物和諧共生的生態之美。觀賞這些畫作,會引發人們對生命與自然的深沉思考。

從寫生到寫心的升華

潘曉冬的藝術體系基于獨特的“三位一體”創作哲學。“師古人”并非機械地模仿,而是對傳統筆墨基因進行深度挖掘和重組。他時而揮動蒼勁之筆,揮毫潑墨,描繪蒼茫宇宙、壯麗山河;時而又以兼工帶寫的手法,細膩刻畫枯藤老樹昏鴉、小橋流水人家的細微景致;偶爾還能看到幅面中匠心獨運的留白,計白當黑,有無相生,以白統黑,妙處全在留白之間,盡顯出神入化之境。筆墨之間脫略形似,大有“言不必宮商而邱山皆韻,義不必比興而草木成吟”的神韻。

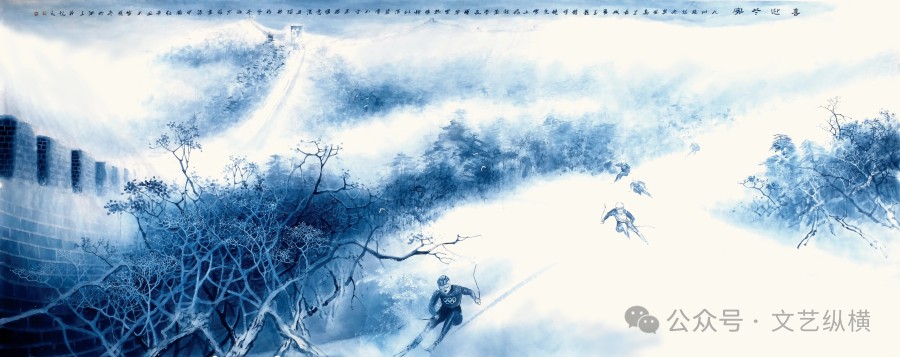

這種創作觀在巨制《喜迎冬奧》中體現得最為集中。《喜迎冬奧》畫面中,長城腳下白雪皚皚,一片寂靜,仿佛時間都在此刻凝固。但橫臥的長城氣勢磅礴,盡顯雄偉之姿,雪原上樹木頑強挺立,展現出堅韌的生命力,滑雪運動員飛馳而過,為這寂靜的畫面增添了動感與活力,完美呈現出動靜相生的藝術境界。別具匠心的是,《喜迎冬奧》是在青花繪瓷和國畫創作相互奔赴的基礎上衍生出的紙本青花,成都大運會遺產《成都十景》也屬于此類探索的結晶。

結語:“傳統創化”孕育新生機

皋陶在《“致敬傳統”:文化自信的深層解碼》中探討過當代文藝的“傳統創化”現象,剖析了音樂界的刀郎、電影界的餃子、文學界的陳源斌等。同樣,潘曉冬的藝術探索則是美術界的一場“傳統的未來式”實驗。他的創作歷程,恰似一幅徐徐展開的精美手卷,從最初師法古人,打下堅實的藝術基礎;到走進自然,通過寫生感悟自然之道;再到進行筆墨實驗,不斷探索創新之路;直至上升到哲學層面,實現藝術的升華,最終在“大畫”與“小品”的雙向探索中,深刻地回應了山水畫在當代的轉型需求。他的繪畫實踐再一次說明,真正的傳統并非博物館里的靜態標本,而是在裂變與重生中不斷迸發出生命活力。行文至此,謹以一首小詩結束本文:

墨韻江南繪錦章,筆端逸趣韻悠長。宋唐丘壑心中取,今古情思紙上彰。小景含情藏妙理,巨幅寫意韻流芳。傳承創化開新境,藝海揚帆綻異光。(丁勝如)

責任編輯:李志慧

- 2025-04-08 “在水一方”的潘曉冬叩響歐洲藝術之門

贊一個

贊一個