安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

阜陽師范大學教師研究成果被國際天文學權威期刊接收

近日,阜陽師范大學信息功能材料結構與器件安徽普通高校重點實驗室天體物理團隊最新研究成果《Pulsation properties of Blazhko and Non-BlazhkoRRab stars》被國際天文學權威期刊《ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES》(中科院分區一區)接收。該雜志創刊于1954年,由IOP Publishing Ltd.出版,專注于天文與天體物理領域,聚焦大規模研究成果、數據集及技術報告。中科院分區為物理與天體物理大類1區。宗鵬博士為論文第一作者,張丙開教授為論文共同通訊作者,信息功能材料結構與器件安徽普通高校重點實驗室為第一單位。

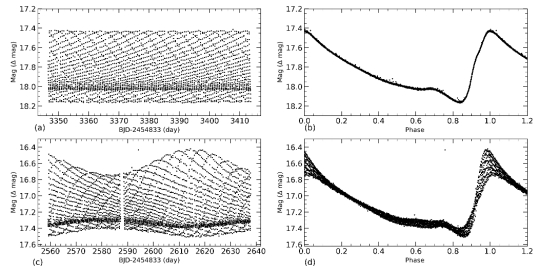

天琴座RR型變星是短周期脈動變星,位于赫羅圖經典不穩定帶與水平分支交叉處,處于恒星演化晚期的中心氦燃燒階段。根據脈動模式,天琴座RR型變星分為基模脈動的ab型、一階泛音脈動的c型及兩者兼具的d型。憑借其顯著的周期-金屬豐度-絕對星等關系,天琴座RR型變星被用作標準燭光測量天體距離。在觀測上,部分天琴座RR型變星光變曲線呈現振幅和相位的周期性調制,稱為Blazhko效應,未表現此效應的為非Blazhko效應天琴座RR型變星。Blazhko效應的物理機制仍是天文學研究的重要課題,影響周光關系精度和恒星參數測定。超過50%的天琴座RRab型變星具有Blazhko效應,而RRc和RRd型變星中較為少見。圖1展示了非Blazhko效應和Blazhko效應RRab型變星的光變曲線。

圖1 非Blazhko與Blazhko效應天琴座RRab型變星的光變曲線。(a)和(b)為非Blazhko效應天琴座RRab型變星EPIC 212719863的光變曲線,(c)和(d)為Blazhko效應天琴RRab型變星EPIC 220244829的光變曲線。兩顆星的相位疊加光變曲線均按其基模式脈動周期進行疊加。

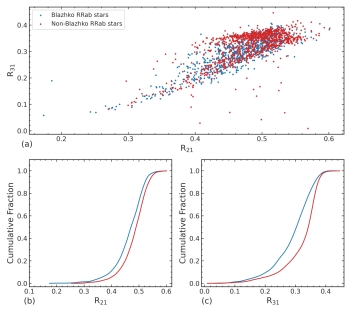

研究人員利用LAMOST-Kepler/K2低分辨率光譜巡天數據,結合Kepler/K2高精度時序測光數據和Gaia DR3數據,對Blazhko與非Blazhko效應RRab型變星的脈動特性進行了系統性對比研究。研究發現,這兩類RRab型變星在脈動參數上存在統計學差異(如圖1),但由于脈動參數分布存在重疊,無法有效區分Blazhko和非Blazhko效應RRab型變星。通過分析LAMOST DR12低分辨率光譜測量的金屬豐度,發現兩類變星在金屬豐度上無顯著統計學差異(圖2)。此外,基于Gaia DR3數據計算的絕對星等也未顯示兩類變星的差異,但在色指數上卻存在顯著差異。未來,隨著大量天琴座RR型變星的高精度光變曲線和光譜數據的發布,將為Blazhko效應的研究提供新的視角,并進一步深化對天琴座RR型變星恒星演化過程的理解。

圖2 Blazhko和非Blazhko效應RRab型變星的傅里葉參數振幅比R21與R31的分布。(a)展示了兩參數之間的關系,(b)和(c)分別展示了兩參數的累積分布函數。Blazhko和非BlazhkoRRab型變星分別用不同的顏色表示。

本研究工作得到了北京師范大學、國家天文臺和云南天文臺等同行的指導和支持。

通訊員 宗鵬

責任編輯:李志慧

- 2025-04-26 安徽大學舉辦青年學術論壇助力電子信息產業發展

- 2025-04-26 “護航青春”走進六安:心理專家現場支招,助學子輕松迎戰高考!

- 2025-04-26 護航青春 輕松備考 ——安徽共青團心理服務進校園活動走進懷寧縣獨秀初級中學

- 2025-04-25 搶抓一體化機遇加快融入長三角發展

- 2025-04-25 Book思議!淮北市烈山區舉辦“‘盒’你相遇 廉韻青春”創意創作征集大賽

贊一個

贊一個