安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

楊雨欣:在苗嶺燃星種夢

編者按 “用一年不長的時間,做一件終生難忘的事”。一年又一年,一屆又一屆,我省高校學子懷揣熱血和激情,跨越千山萬水,奔赴祖國西部,用青春、汗水和奉獻,投身春風化雨的支教事業中;以青春之名筑夢西部,帶領西部的少年長知識、增見識、強信念、觸溫暖,為他們打開窗、架起橋,帶他們觀自己、看世界,讓一朵朵皖美之花在西部綻放。

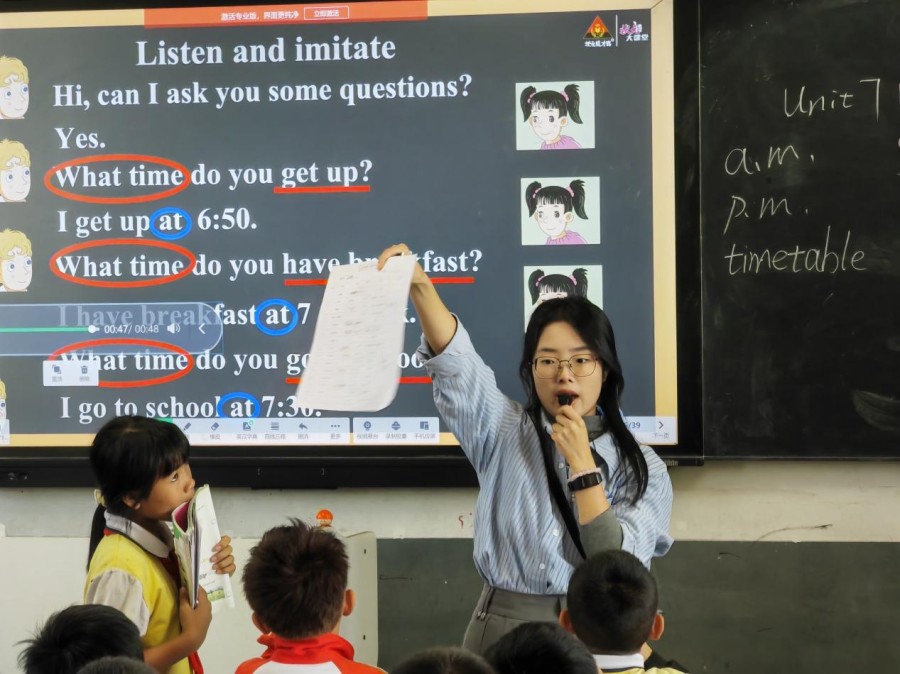

每周給四(6)班和五(3)班共98名學生上22節英語課,課堂上把知識點變成口訣,或制作成有趣的rap視頻,帶領學生一起有節奏地演唱;課后為學生開設“英語角”,通過動畫配音、英文歌曲等形式鞏固課堂知識;利用每周的社團課時間,組織學生為六一國際兒童節提前排練英語話劇《白雪公主》;到了晚上,針對上學期期末考試薄弱環節調整教案,思考如何通過加強課堂互動提升學習興趣;到了周末,在學生帶路和“小翻譯家”幫忙翻譯等幫助下,開展學生家訪以及留守兒童幫扶活動......這些是合肥工業大學2024屆英語專業本科畢業生、校第二十六屆研究生支教團隊長楊雨欣在苗嶺支教的日常。

轉眼,楊雨欣已經在貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣金鐘第一小學(以下簡稱金鐘一小)支教半年了。這位23歲成都籍女孩穿著漂亮的皮鞋踩著苗鄉濕潤的青石板,讓英語單詞與苗語山歌在吊腳樓間碰撞、共鳴,以青春之名在黔東南的群山間催生出比星辰更加璀璨的育人光芒。

楊雨欣給學生上課

種子在心中發芽

楊雨欣選擇西部計劃的種子萌芽于三年前。大三暑期“三下鄉”社會實踐活動中,楊雨欣曾和學校“推廣普通話助力鄉村振興”實踐團的隊員們一起走進肥西縣嚴店鎮,白天教老人學習普通話,晚上走訪留守兒童家庭。在該鎮蓮花村,她在9歲小雨(化名)的床頭見到了一張特殊的全家福:照片背面是用鉛筆描了二十多遍的爸爸的電話號碼,數字邊緣早已被手指摩挲得發亮。

“爸爸媽媽說會講普通話才能進城打工,可是他們學會后就再也不回來了。”小雨的話像根刺,深深地扎進了楊雨欣的心里。這次實踐經歷讓她認識到:推廣普通話助力鄉村振興不應該是教會“小雨”們如何逃離鄉土的語言,而應該是給予他們扎根生長的力量。不久,當看到學校發布西部計劃志愿者的招募信息時,她毫不猶豫地報名了研究生支教團鄉村教育專項,希望通過自己的實際行動讓更多的“小雨”們知道,他們的鄉音里本就住著星辰。

楊雨欣給學生們開展普法教育

點燃苗嶺上的星火

去年8月,初到丹寨縣,楊雨欣看到云霧繚繞的梯田與依山而建的吊腳樓,宛如一幅幅水墨畫,心中既震撼于學生們清晨6時踩著露水到校只為早讀的勤勉,亦驚訝于五年級學生尚分不清26個英文字母的教育現實。

除了初來乍到的語言關常常讓她感到手足無措外,更加令她焦慮的是:接手五(3)班時,班級英語測試成績平均分排名年級墊底。“既然傳統教學模式走不通,那我們就創新方式方法”。為了活躍課堂,她把生硬難懂的語法知識,編成朗朗上口的語法口訣,拍成有趣的音樂視頻,增強課堂的趣味性。她運用“小貼紙獎勵法”,獎勵認真完成作業的學生一張小貼紙,集滿一定數量可以兌換獎品。最絕的是英語課《Do you want some rice?》的教學設計,她將苗鄉飲食文化融入英語課堂,運用情景教學法,帶著學生在蠟染布上設計英文菜單,把“丹寨長桌宴”搬進了教室。支教期間,她還聯動母校外國語學院開設“合支云課堂”邀請大學生遠程直播用英語向苗嶺學生介紹包公祠。半年后,班級英語成績終于逆襲至年級第三。

在金鐘一小,楊雨欣遇見了五年級學生“老黑”,父母離異、父親外出打工、爺爺年邁健忘,家庭的裂縫讓他成了班里的“刺頭”:撕紙作“畫”,用泥水涂衣,習慣將書包甩在角落,用椅子玩“雜技”攪亂課堂,甚至因一塊被弄壞的電子表與同學翻出三年舊賬嘶吼痛哭。

轉機始于一次微信對話。得知“老黑”因母親離去性格驟變后,楊雨欣開始用“顯微鏡”尋找他身上的光:他做事麻利,還是班級足球隊的主力隊員。課堂上,一句“你真的很了不起”成為師生兩人的破冰宣言。之后,楊雨欣不斷創造機會請他回答問題,并當眾給予表揚和鼓勵。

漸漸地,“老黑”的油漬外套變成了整潔的校服,告狀簿上的名字從“被告”轉為“原告”,英語書上歪歪扭扭的筆記也愈發工整。盡管偶爾仍會走神,但那個曾經滿身是刺的“老黑”已經會面帶笑容每天對著楊雨欣用英語問候早安。在苗嶺上的校園里,一個個向上向善向好的改變正在發生。

“教書匠”變“種夢人”

“3月13日,雨,今天四(6)班的學生提前給我過了一次生日......”楊雨欣在支教日記里寫下:“那一刻,教師的幸福感終于具象化了,謝謝這群孩子給我的愛。”

3月,貴州迎來雨季,楊雨欣像往常一樣走進教室監督學生晚自習,聽到大家整齊地朗讀英語課文,正準備推門進入時,教室里疾呼“快關燈!快關燈”,隨后,楊雨欣被口罩蒙住眼睛,被學生扶進教室,睜開眼看到講臺上擺放得整整齊齊的書信,黑板上畫得滿滿當當的圖畫以及醒目的粉筆字“Miss Yang,生日快樂”。學生們提前四個月為她慶生的秘密,源自心中樸素的擔憂:“可能等不到7月,楊老師就要離開了。”

一天,晚自習結束,楊雨欣照例送學生們回宿舍。二樓突然傳來清脆的潑水聲,精準地潑到了她的頭上。當她頂著滿頭濕發抬起頭,看到一個學生慌張地舉著塑料盆逃跑。不一會兒,有學生從門后探出腦袋,笑道:“楊老師變成水簾洞美猴王啦!”狼狽的楊雨欣順手抹了把眼鏡上的水,好氣又好笑地踩著濕透的鞋子轉身往教師宿舍走。這時,學生們紛紛拿著毛巾涌出來,讓她擦拭身上的水。“站在宿舍樓下,我突然明白,教育不僅是糾正錯誤,更是要把每個意外都變成共同成長的契機”。

支教的日子里,楊雨欣說自己逐漸從“教書匠”變成了“種夢人”,也慢慢懂得:教育不是單程付出,而是在不同經緯度之間,種下永不熄滅的星光。當某天山外的風吹進苗嶺,那些被擦亮的生命自會沿著光的軌跡,走向屬于自己的璀璨宇宙。

學生們給楊雨欣過生日留影

(記者 謝婷婷)

- 2025-04-25 張贊芳:在邊疆用心架起愛的橋梁

- 2025-04-25 張阿奎:芳華綻放在雪域高原

- 2025-04-25 安徽理工大學:西部計劃:校地共生的成長循環

- 2025-04-21 安徽省6045名志愿者建功西部

- 2025-04-21 時評:青春選擇映照新時代擔當

贊一個

贊一個